|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

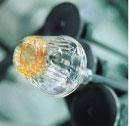

アジアからの安い輸入品に押され、吹きガラス専門に製造を続ける工場は、日本中でも数社だけになってしまいました。人の手を必要としない機械成型のガラスと比べて、型吹きガラスの柔らかい肌合いには、なんだかほっとさせられるのです。そして、工芸作品としての吹きガラスとも違い、私たちの日常使いのために手作りで量産されるものであることへ、強く魅力を感じるのです。 吹きガラスを生産している工場には、統一された行程の美しさがあります。まず工場2階の吹き場に足を踏み入れると、中央にそびえるドーム状の溶解窯に圧倒されます(上写真)。溶解窯は、まわりに8つの『るつぼ』を持ち8種の生地を同時に溶解できる大型の連帯窯です。るつぼの中ではガラスの生地が1400度に燃え、まるで活火山の火口のようです。窯の周りには吹き竿を吹く人、ガラスの肌を均す人、形を整える人といった何人もの職人さんたちが交錯しています。熱気とピンと張り詰めた緊張感の中で、黙々と作業が続いています。ガラス工場のチームワークは、力強い気迫に満ちているのです。実は、今見えている連帯窯は上半分で、ドーム型の窯の下半分は1階部分に隠れているのです。1階には窯の焚き口があります。吹きの仕事が終わる夕方になると原料をるつぼへ入れ、窯焚きの勤務は夜も続きます。そして翌日の朝までには、素地が煮上がるというわけです。 下の写真は、ジャムポットとインクボトルを作ってもらっている様子を順に説明しています。金型からはずされた高温のガラスは、ゆっくりと冷ますためのトンネル窯に入れられます。入り口では500度もあったガラス器が、4時間かけて出てきた時には、手で触れられるほどの温度になっています。ガラスを窯に入れるタイミングと、冷ます時間の微妙なバランスはとても大切で、少しの間違いが熱歪みを生じさせ、ガラスの強度にかかわることになります。このあたりの技術が、安い輸入ガラスとの決定的な違いと言えます。窯から出たガラス器は、口部の余分なガラスが切り取られます。そして、研摩された後、表面が滑らかになるよう口部にバーナーの火をあてて焼きます。それからもう一度トンネル窯の中を4時間通してやっと完成です。「この念入りな作業行程と緻密な技術は、まだまだ輸入品にできるものではありません。」きっぱりと社長が言うのでした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

→もどる |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||