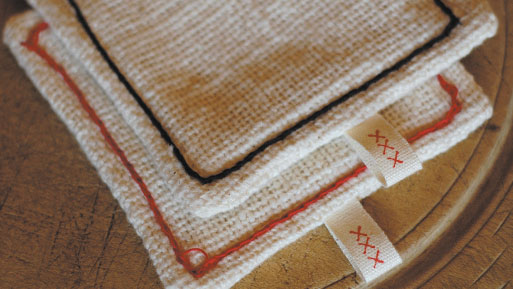

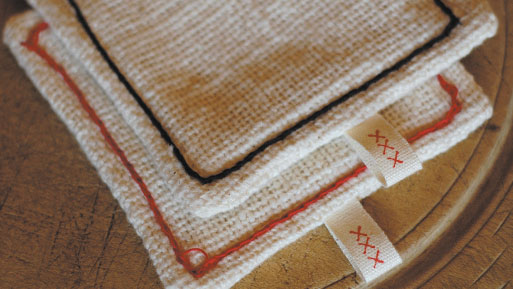

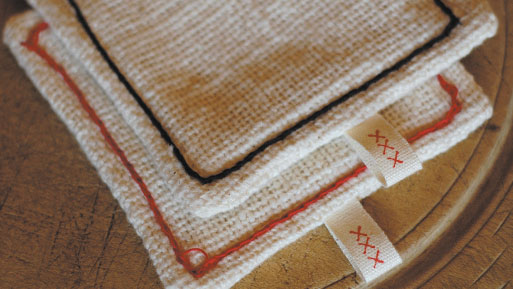

写真提供:益久染織研究所 |

|

|

|

|

|

愛知県にあるガラ紡工場のガラ紡績機。ほんとうに古い機械です。

現代の紡績機の数百倍の時間をかけて、のんびりと糸を仕上げます。 |

|

|

当然ながら、綿花から紡いだ綿糸で織られた布が木綿です。かつてその綿糸は、手間ひま掛けて手紡ぎされて作られることも当然でした。それが、ヨーロッパでは産業革命以降、紡績機の開発が進むにつれて、均一な綿糸をより早く、より大量に作るということだけに力がそそがれるようになります。そのうち、ほんとうにふっくらとした手触りや肌触りといった綿糸特有の良さは忘れ去られそうになっていたのです。

そんな折り、明治時代の日本では松本の臥雲辰致(がうんたっち)さんというお坊さんが西洋の技術に頼ることなく日本元来の伝統作業をヒントに純和製の紡績機械を発明しました。ガラガラと音を立てながら仕事をするので「ガラ紡績機」と呼ばれていますが、仕組みが単純で、手紡ぎにきわめて近い糸ができる機械として知られています。ところが、現代の工業用紡績機に比べると数百分の一の速さでしか糸紡ぎが出来ないというのんびりした機械であるため、今やガラ紡専門の紡績工場は国内で数件だけになってしまったのだそうです。

さて、「益久染織研究所」は、ふんわりと柔らかな自然の風合いを持つほんとうの木綿布にこだわり続ける奈良県の会社です。所主の廣田益久さんは、自然の恵みを生かす布作りを続けるには、結局昔の人が普通にやってきたことを見習うしかないと言います。特別なことは何もしていないのです。ただ、大事に手間ひま掛けて作ることが、大切に使っていただけることにもつながるはずと考えていらっしゃるのです。

益久染織研究所では、そのガラ紡糸をまたまた古い力織機で時間をかけて布に仕上げます。時間をかけるということは、糸に負担をかけないということでもあります。ガラ紡糸は柔らかすぎて、負荷をかけながら織る現代の織機に向かないという理由もありますが、ふっくらと仕上げた糸の風合いを生かすには、仕事が遅くないとだめなのだそうです。

そして、このようにゆっくりと出来上がる「ガラ紡」の平織り木綿を倉敷意匠でもぜひ使わさせてほしいとお願いしたのです。

こんなに根気よく丁寧に作られる布なわけですから、ちょっとの端切れも無駄に出来ません。大きなバスタオルから、小さなコースターまで生地をもっとも有効に使えるサイズを考えて、商品企画しました。ちょっと値段のはるものもありますが、その使い心地の良さにはきっとご満足いただけるはずと思います。

ガラ紡の平織り木綿は、表面のデコボコ感と柔らかさの絶妙なバランスが特徴です。水をたくさん吸って、糸と布の適度なデコボコが汚れを絡め取りますから、強い油汚れでなければ、洗剤なしで食器洗いにも使えます。簡単なお化粧なら、お湯だけでクレンジングなしでも汚れが落ちます。洗い上がりのつっぱりもありません。

お肌の弱い方なら、お風呂で石鹸なしの身体洗いも試してみて下さい。お湯で濡らして軽く擦り洗いすれば、お肌の脂分を適度に残すので、続けているうちに肌荒れやアトピーが改善されたという声が多く届いているのだそうです。 |

|

|

|

ガラ紡の糸の特徴は、普通の糸に比べてムラがあり、ふっくら柔らかに仕上がっていることです。左の拡大写真のようにガラ紡糸はわた状になっています。そのため、とても吸水率が高く、粗く織った表面のデコボコの摩擦効果と相乗してきれいに洗ったり、拭き取ったりできるのです。 |

| 普通の糸 |

|

ガラ紡の糸 |

|

|